Блог, лайфхаки, статьи

К сожалению, ни один из постов не подошел под ваши критерии.

Содержание

Возможно, вы искали место, где риск и удача сливаются вместе, создавая атмосферу захватывающего досуга. Или, возможно, вы в погоне за адреналином и возможностью крупного заработка? В любом случае, ваш путь привел вас к казино Dragon Money – мир где фортуна улыбается смелым.

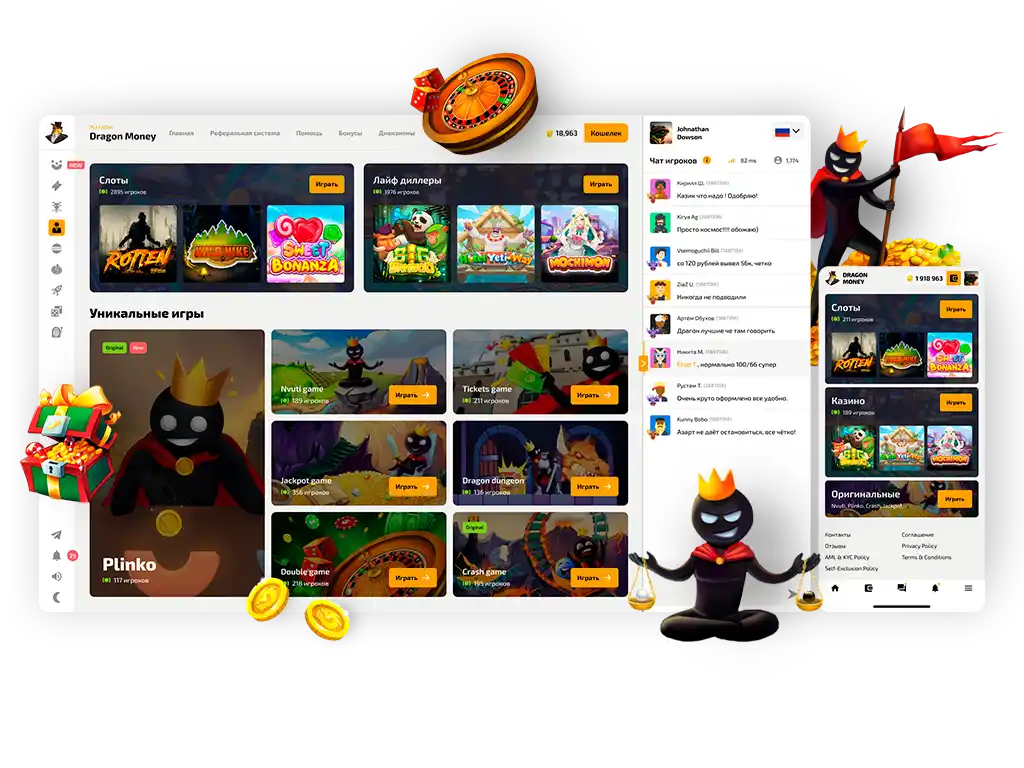

Dragon Money — Официальный сайт

Посетив официальный сайт казино Dragon Money, вы попадаете в место, наполненное магией игры и волшебством больших выигрышей. Первое, что бросается в глаза – это эстетически приятный дизайн, который подкреплен удобством использования. Здесь вы найдете широкий ассортимент развлечений: от классических слотов до современных игр с живыми дилерами.

Рабочее зеркало Драгон мани

Иногда доступ к официальному сайту может быть ограничен. В такие моменты на помощь приходит рабочее зеркало Dragon Money. Рабочее зеркало – это точная копия основного сайта, которая обеспечивает непрерывный доступ к вашим любимым играм. Актуальные ссылки на зеркала обычно предоставляются непосредственно на самом сайте или через службу поддержки.

Регистрация в казино Драгон мани

Процесс регистрации в Dragon Money несложен:

- Перейдите на официальный сайт или используйте актуальное зеркало.

- Нажмите на кнопку регистрации и заполните простую форму – достаточно ввести стандартный набор данных.

- Подтвердите вашу почту или номер телефона, если это требуется.

- Готово! Теперь вы можете воспользоваться всеми возможностями сайта.

Преимущества игры в казино ДрагонМани

Игра в казино Dragon Money открывает перед вами множество преимуществ:

- Большое разнообразие игр на любой вкус.

- Генерозные бонусы и акции для новых и постоянных игроков.

- Высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных.

- Профессиональная техническая поддержка, доступная круглосуточно.

- Удобные способы пополнения счета и снятия выигрышей.

Бонусы Dragon Money для игроков

Казино любит щедро вознаграждать своих гостей. Начните игру с приятных бонусов:

- Приветственный бонус для новичков.

- Регулярные бонусы по депозитам, умножая ваши шансы на выигрыш.

- Эксклюзивные акции и турниры для преданных игроков.

- Бонусные коды для дополнительных привилегий.

Пополнение счета в DragonMoney

Управление финансами в казино должно быть максимально удобным. В Dragon Money предлагается несколько вариантов пополнения счета:

- Банковские карты

- Электронные кошельки

- Банковские переводы

- Платежные системы

Все транзакции защищены современными шифровальными технологиями, так что вы можете не беспокоиться о безопасности ваших средств.

Техническая поддержка в казино Dragon Money

Если у вас возникли вопросы или трудности, техническая поддержка казино Dragon Money всегда рядом, чтобы помочь. Связаться с консультантом можно через:

- Онлайн чат на сайте

- Электронную почту

- Телефонную линию

Специалисты службы поддержки отличаются высоким профессионализмом и готовы помочь вам в любое время дня и ночи.

Вход в Драгон мани

Авторизация на сайте казино Dragon Money – это ваш персональный путь в мир больших ставок и ярких эмоций. Вход выполнен максимально просто и понятно…

- Воспользуйтесь вашим логином и паролем, указанным при регистрации.

- Если вы забыли данные – существует функция восстановления доступа.

- После входа в свой профиль, вы сразу же можете перейти к игре.

Заключение

Выбирая казино Dragon Money, вы выбираете не просто место для игры, а портал, который открывает дверь в захватывающий мир удачи и больших возможностей. Здесь каждый клик может принести судьбоносный выигрыш, а любое вращение колеса рулетки – незабываемые эмоции. Помните о том, что успех любит тех, кто берет от жизни максимум, а ДрагонМани – это ваш шанс сыграть по-крупному. Удачи в играх и пусть фортуна всегда будет на вашей стороне!

Действующие бонусы

Еженедельный кэшбэк Пример ?

У вас зачислен кэшбек, нажмите чтоб забрать.

Единоразовые

Telegram, безопасность, 50 монет!

Получи 50 монет бесплатно, выполнив два условия:

- Подписаться на Telegram канал

- Включить двухфакторную аутентификацию в Профиле

Разрешите сообществу вам писать

Получи 50 монет бесплатно, выполнив два условия:

Нажмите на “Получать уведомления” в диалоговом окне и нажмите “Разрешить”. Если кнопка сменилась на “Запретить уведомления”, то монетки уже на вашем балансе :)

Ответы на популярные вопросы

🔥У Dragon Money есть лицензия?

Платформа “Драгон Мани” строго придерживается законодательства и работает в рамках права. У казино есть лицензия, выданная в Кюрасао, ее номер — No365/JAZ. Подробности можно найти на главной странице. Наличие лицензии подтверждает, что клуб успешно прошел все проверки и имеет право осуществлять гэмблинг-деятельность.

❓Как получить бонус в “Драгон Маней”?

Бонусы доступны зарегистрированным участникам. Чтобы просмотреть предлагаемые бонусы, войдите в свой аккаунт и перейдите на вкладку “Бонусы”, расположенную в верхнем меню. Там вы найдете подробную информацию о возможных бонусах и условия их активации.

🔥Что делать, если заблокирован официальный сайт Dragon Money?

Платформа Dragon Money может быть заблокирована по нескольким причинам. Наиболее вероятная причина — блокировка интернет-провайдерами по требованию контролирующего органа Роскомнадзора. Также портал может быть недоступен при проведении технических работ.

На случай блокировки основной страницы администраторы создают рабочие зеркала, которые дают возможность свободно получать доступ к Dragon Money в любое время.

❓Нужно ли остерегаться лудомании?

Лудомания, или зависимость от игровых автоматов, развивается у многих любителей гэмблинга. Чтобы этого не допустить, следует придерживаться принципов разумной и ответственной игры.

Не воспринимайте гэмблинг как способ заработка, лишь как хобби. Устанавливайте лимиты бюджета и времени, которые вы готовы безболезненно потратить. В случае, если вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к друзьям и родственникам.